JARINGAN OTOT

Jaringan

otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan

jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Jaringan otot terdiri

atas susunan sel-sel yang panjang tanpa komponen lain (Subowo, 2002).

Dellman

dan Brown (1989) mengatakan bahwa sel-sel khusus jaringan otot memiliki

bangun khusus yang dikaitkan dengan aktivitas kontraksi. Bentuknya

memanjang membentuk serabut. Berdasarkan bentuk serta bangunnya, sel

otot disebut serabut otot. Tetapi serabut otot tentu berbeda dengan

serabut jaringan ikat karena serabut jaringan ikat bersifat

ekstraseluler.

Serabut

otot tersusun dalam berkas, sumbunya paralel dengan arah kontraksi.

Dalam serabut otot banyak terdapat fibroprotein dalam sarkoplasma yang

mudah menyerap zat warna untuk sitoplasma (Dellman dan Brown, 1989).

Terdapat

tiga jenis otot yaitu : otot polos yang merupakan bagian kontraktil

dinding alat jeroan, otot skelet (otot rangka) yang melekat pada tubuh,

berorigo dan berinsersio pada bungkul tulang, dan otot jantung yang

merupakan dinding jantung (Genneser, 1994). Dengan gambaran mikroskopik,

pada sayatan memanjang otot kerangka dan otot jantung pada myofibrilnya

terdapat garis-garis melintang yang khas sedangkan pada otot polos

tidak (Dellman dan Brown, 1989).

Peranan

otot (muscle) yang utama ialah sebagai penggerak alat tubuh lain. Hal

ini disebabkan oleh sifat otot yang mampu berkontraksi, sedangkan

kontraksi dapat berlangsung bila ada rangsangan (stimulus) baik oleh

pengaruh saraf atau oleh pengaruh lain. Kontraksi dapat terjadi karena

adanya energi kimia berupa ATP yang terbentuk pada sel otot. Kontraksi

terjadi sangat dipengaruhi oleh 2 jenis protein yaitu aktin dan myosin.

Interaksi dari 2 protein tersebut menyebabkan terjadinya kontraksi pada

otot. Kedua protein ini menyusun myofilamen dari otot.

Adanya fibril serta pola susunannya maka otot dibedakan menurut morfologinya, yakni :

- Otot polos ( Smooth muscle)

- Otot serat melintang (Striated muscle), meliputi:

A. Otot kerangka (Skeletal muscle), yang dibagi menjadi:

a. Otot pucat (White muscle)

b. Otot merah (Red muscle).

B. Otot jantung (Cardiac muscle).

Otot

polos dan otot jantung mendapat inervasi dari susunan saraf otonom,

karena aktivitasnya bersifat involunter, dan sering disebut sebagai otot

tidak sadar. Sedangkan otot kerangka mendapat inervasi dari susunan

saraf pusat (serebrospinal), aktivitasnya bersifat volunter, disebut

otot sadar.

OTOT POLOS

Satuan/serabut

otot polos umumnya disebut “sel”, karena memenuhi kreteria sel.

Bentuknya seperti kincir (spindle-shaped) dengan ujung runcing atau

bercabang. Ukurannya bervariasi, ukuran terbesar pada uterus pada masa

pregnansi 12x600µm, dan yang terkecil ditemukan pada arteri-arteri keci

1x10µm. Intinya 1 (satu) dan berbentuk lonjong dengan ujung tumpul. Pada

otot polos yang sedang berkontraksi bentuk inti sering bergelombang.

Secara

mikroskopis inti otot polos agak sulit dibedakan dengan fibroblast,

tapi bila diperhatikan dengan teliti keduanya jelas berbeda. Inti otot

polos memiliki ujung tumpul dan mengambil warna sedikit pucat, sedangkan

fibroblast intinya agak runcing dan mengambil warna lebih kuat.

Bangun Histologi:

Otot polos memiliki bagian-bagian sebagai berikut :

- Membran Plasma:

Membran

plasma pada otot sering disebut sarkolema (Sarcolemma). Dengan

mikroskop cahaya kurang jelas, tetapi dengan mikroskop elektron tampak

sebagai selaput ganda (double membrane), masing-masing:

- Selaput luar, tebalnya berkisar antara 25-30 Angstrom. Ruang intermedier, kira-kira 25 Angstrom

- Selaput dalam, tebalnya 25-30 Angstrom.

Pada

daerah hubungan posisi antara otot polos, selaput luar tampak menyatu.

Hubungan ini dianggap lebih serasi dari pada hubungan antar sel dengan

desmosoma. Hubungan ini berperanan memperlancar transmisi impuls untuk

kontraksi dari satu otot ke otot yang lainnya. Pendapat lain mengatakan

bahwa tenaga yang terjadi pada waktu kontaksi dapat dipindahkan ke lain

alat tubuh melalui serabut kolagen atau elastis.

- Sitoplasma

Sering disebut sarkoplasma (Sarcoplasma). Sarkoplasma bersifat eosinofilik, mengandung :

· Organoid, antara lain :

- Mitokondria yang mengitari inti - Endoplasma retikulum

- Apparatus Golgi - Miofibril

- Sentriol

· Paraplasma, seperti glikogen, lipofusin.

Yang menarik perhatian adalah myofibril karena

peranannya dalam kontraksi. Miofibril pada otot polos sangat halus,

dengan pewarnaan H.E. sulit dilihat. Dengan mikroskop elektron tampak

miofilamen Miosin berdiameter 5 mµ, dan Aktin 3 mµ. Sarkoplasma di dekat inti bebas dari filament dan di bagian tepi banyak pinocytic vesicle .

Filamen tersebut berakhir di daerah pekat sarkolema. Filamen aktin dan

myosin juga terdapat pada pada otot polos, berkontraksi dengan adanya adenosine trifosfat. Susunan filament aktin dan myosin pada otot polos belum jelas, berbeda dengan otot skelet.

- Inti

Berbentuk lonjong memanjang dengan ujung tumpul, bergelombang pada saat terjadi kontraksi.

Susunan Otot Polos :

Pada

organ tubuh lazimnya berkelompok membentuk lamina muskularis (lambung,

usus, uterus), tunika media (pembuluh darah), muskularis mukosa (usus),

Tetapi dapat pula soliter (sendiri) misalnya pada villi usus halus, stroma kelenjar kelamin jantan.

Hubungan

antar otot polos ditunjang oleh endomisium (Endomysium), yang

mengandung serabut kolagen dan retikuler yang cukup halus dan jarang

terdapat sel-sel jaringan ikat di dalamnya. Dengan pewarnaan khusus

misalnya PAS serabut retikuler tampak jelas, bahkan membungkus/mengitari

otot polos. Hubungan antar otot polos dengan penyatuan selaput luar

disebut Nexus , melalui hubungan inilah impuls dapat berpindah dengan cepat.

Pemisahan

masing-masing sel (serabut) otot polos dilakukan dengan menggunakan

asam nitrat. Asam nitrat ini berfungsi melakukan maserasi endomesium.

Otot polos terdapat pada:

- Alat jeroan berupa lamina muskularis dan muskularis mukosa, misalnya usus, lambung dan esophagus

- Saluran pernapasan, misalnya bronchus, broncheolus, dan trachea

- Dinding pembuluh darah, membentuk tunika media

- Saluran urogenital, misalnya pelvis renalis, vesika urinaria, ureter, duktus deferens, epididimis dll.

- Kulit : muskulus arektorpili

- Mata : muskulus siliaris, muskulus konstriktor dan dilatator pupile.

Fungsi

Kontraksi otot polos disebabkan oleh empat faktor:

1) Neksus

2) Tarikan mekanik yang bersifat lokal

3) Pengaruh hormonal mis. Oksitosin

4) Inervasi saraf otonom

Kontraksi

ritmis pada peristaltik dapat mendorong makanan ke arah belakang.

Kontraksi otot polos yang tidak terkoordinasi dan tersendiri

membangkitkan gejala kejang (Spasmus).

Secara embriologik otot polos berkembang dari mesenkhim atau mesoderm, kecuali pada iris (mata) dan kelenjar keringat berasal dari ektoderm. Perkembangan dimulai dari mioblas yang selanjutnya membelah secara mitosis yang menghasilkan otot polos.

OTOT KERANGKA

Satuan

otot kerangka (skelet) umumnya disebut “serabut” (fibers) dan bukan

sel. Bentuk serabut silindris dan memiliki banyak inti sel yang terletak

di tepi, berbatasan dengan sarkolema. Pada manusia panjang serabut

berkisar antara 3-4 cm, sedangkan pada hewan dapat mencapai 12 cm.

Diameter berkisar antara 10-150µ. Bentuk panjang dan diameter serabut

otot kerangka tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- Jenis hewan (spesies)

- Keadaan gizi (state of nutrition)

- Umur, jenis kelamin dan cara kerja hewan yang bersangkutan.

Bangun Histologi

A. Sarkolema:

Pengamatan

dengan mokroskop cahaya tampak sebagai selaput tipis dan tembus cahaya

(transparan), tetapi dengan mikroskop elektron tampak adanya selaput

ganda (double membrane), yakni

- Selaput luar, setebal 40 Angstrom

- Ruang antara, setebal 20 Angstrom

- Selaput dalam, setebal 40 Angstrom

Selaput

luar mirip membrane basal epitel yang dibalut serabut retikuler.

Selaput dalam (plasmalemma) terdiri dari dua lapis protein yang

ditengahnya diisi lemak (lipid). Secara umum sarkolema bersifat

transparan, kenyal dan resisten terhadap asam dan alkali.

Serabut-serabut otot kerangka yang bergabung membentuk berkas serabut

otot primer disebut fasikulus, yang dibalut oleh

jaringan ikat kolagen pekat (endomisium). Ada 5 sel utama yang dijumpai

dalam fasikulus yaitu: serabut otot, sel endotel, perisit, fibroblast

dan miosatelit.

B. Sarkoplasma:

Sarkoplasma (Cytoplasmic matrix) mengandung:

· Organoida, a.l.:

- mitokondria (sarcosomes) - ribosom

- Apparatus golgi. - myofibril

-Endoplasmik retikulum

· Paraplasma, a.l.:

- lipid - glikogen - myoglobin

Selain itu terdapat pula enzim sitokrom oksidatif. Mitokondria terdapat berbatasan dengan sarkolema dan dekat inti di antara myofibril. Sarkoplasmik retikulum bersifat agranuler (Smooth ER.),

karena ribosom pada otot kerangka terdapat bebas dari matriks. Sisterna

pada sarkolasmik retikulum terjalin pararel dengan myofibril, yang pada

interval tertentu membentuk pertemuan dengan jalinan transversal,

disebut triade. Penelitian pada otot salamander (Amblistoma punctatum) , triade ini terdapat mengitari garis Z (Zwischenschreibe). Pada hewan lain dan manusia tiap sarkomer memiliki dua triade di daerah pertemuan garis A (anisotrop) dan garis I (isotrop). Organoida ini berfungsi menyalurkan impuls dari permukaan otot kerangka ke dalam serabut yang lebih dalam letaknya.

Myofibril

Dengan

mikroskop cahaya myofibril tampak memiliki bagian cerah (cakram I) dan

gelap (caktam A), bila menggunakan pewarnaan hematoksilin besi

(Heidenheia). Inilah yang memberikan aspek bergaris melintang baik pada

otot kerangka maupun otot jantung. Garis melintang ini dapat diamati

pada:

- Otot kerangka yang masih hidup

- Otot segar tanpa menggunakan pewarnaan

- Otot setelah mengalami fiksasi dan di warnai

Pada

satu serabut otot kerangka terdapat ribuan myofibril, sedangkan tiap

myofibril memiliki ratusan myofilamen yang bersifat submikroskopis.

Myofilamen terdiri dari 2 macam yaitu:

- Filament Miosin

Sering disebut filament kasar (coarse filaments),

berdiameter 100 Angstrom dan panjangnya 1,5 µ. Filamen ini membentuk

daerah A atau cakram A. Filamen ini tersusun pararel dan berenang bebas

dalam matriks. Bagian tengah agak tebal dari bagian tepi. Fungsi dari

myosin adalah sebagai enzim katalisator yang berperanan memecah ATP

menjadi ADP + energi, dan energi ini digunakan untuk kontraksi.

- Filamen Aktin

Panjangnya

1µ dan diameternya 50 Angstrom, terpancang antara 2 garis Z. Bagian

tengahnya langsing dan elastis. Filamen ini membentuk cakram I, meskipun

sebagian masuk ke dalam cakram A. Aktin dan myosin tersusun sejajar

dengan sumbu memanjang serabut otot skelet.

Pada sediaan histologi yang baik selain cakram I dan A, tampak pula garis Z dan H bahkan garis M.

§ Garis Z (Zwischenschreibe) atau intermediate disc:

Berupa garis tipis dan gelap yang membagi cakram I sama rata. Daerah antara 2 garis Z disebut “sarkomer” yang panjangnya sekitar 1,5µ.

§ Garis H (Helleschreibe):

Terdapat dalam cakram A. Merupakan bagian agak cerah di kanan-kiri garis M, yang bebas dari unsur aktin.

§ Garis M (Mittelschreibe):

Terdapat di tengah-tengah cakram A, suatu garis yang disusun oleh bagian tengah filamen myosin yang menebal.

Jadi

dalam 1 sarkomer terdapat garis-garis Z-I-A-H-M-H-A-I-Z (tepatnya

interval antara 2 garis Z, 1 pita A, dan ½ dari 2 garis I).

C. Inti:

Dalam

satu serabut otot kerangka terdapat banyak inti, dapat ratusan. Pada

mamalia bentuk inti memanjang, terletak langsung di bawah sarkolema pada

otot pucat, sedangkan pada otot merah letaknya lebih dalam lagi.

Secara

umum pada mamalia posisi inti di tepi, tetapi pada insekta dan

vertebrata tingkat rendah posisi inti terletak di tengah, seperti halnya

otot jantung..

Pada otot kerangka dikenal dua bentuk otot, yaitu:

a. Otot merah (Tipe I)

Otot

merah memiliki myofibril relative sedikit, tetapi sarkoplasma dan

mitokondria relative banyak serta mioglobin dengan jumlah yang banyak

bila dibandingkan dengan otot pucat. Miofibril membentuk lapang Cohnheim

(Cohnheim’s field), mengelompok dengan batas yang jelas. Dalam

sarkoplasma banyak butir-butir lemak halus sehingga berasfek seperti

lumpur.

b. Otot pucat (Tipe II)

Otot

pucat memiliki myofibril banyak dan sarkoplasma dan mitokondria

relative sedikit. Miofibril tidak membentuk lapang Cohnheim (Cohnheim’s field)

seperti pada otot merah. Otot jenis ini memiliki kandungan mioglobin

lebih sedikit dari pada otot merah. Posisi inti lebih superficial

langsung di bawah sarkolema. Otot pucat bekerja cepat dan kuat, tetapi

cepat lelah. Kuda-kuda pacu arab lebih banyak memiliki otot pucat

dibandingkan dengan kuda kerja misalnya kuda belgia yang memiliki otot

kekar. Muskulus pektoralis mayor burung merpati adalah otot pucat,

sedangkan muskulus pektoralis minor adalah otot merah.

Kedua

macam otot rangka ini pada mamalia dan manusia umumnya bercampur,

tetapi susunanya secara terperinci belum dilaporkan dengan tuntas.

Susunan Otot

Susunan serabut otot kerangka dalam membentuk muskulus ditunjang oleh jaringan ikat. Tiap serabur dikelilingi oleh endomisium,

suatu jaringan ikat halus dengan serabut retikuler dan kapiler.

Sejumlah serabut otot dibungkus oleh jaringan ikat pekat dengan banyak

serabut kolagen disebut fasikulus , sedangkan pembungkusnya disebut perimisium. Di

luar perimisium diisi oleh jaringan ikat longgar yang memberikan

kelonggaran bagi vasikulus untuk bergerak. Beberapa fasikulus bergabung

membentuk muskulus dan dibalut oleh jaringan ikat pekat disebut epimisium, sedangkan fasia terdapat disekitarnya.

Sebelum

otot bertaut pada bungkul tulang baik pada origo dan lebih-lebih pada

insersio, terdapat tendon. Di daerah peralihan antara otot dan tendon

endomisium, perimisium berangsur-angsur menebal untuk kemudian membentuk

serabut tendon. Pada daerah peralihan ini terdapat tendon spindle yang

memiliki ujung saraf.

Kontraksi Otot Kerangka

Perubahan

bentuk dalam rangka mekanisme kontraksi otot sekelet telah lama

diselidiki baik dalam keadaa hidup maupun pada yang telah dimatikan.

Dari kedua pengamatan tersebut ditarik kesimpulan bahwa pada waktu

kontraksi berlangsung otot memendek dan membesar.

Bagaimana

proses berlangsungnya pemendekan dapat dijelaskan dengan meneliti

struktur serta susunan miofilamen, sebagai hasil penelitian dengan

menggunakan mikroskop elektron. Satuan myofibril yang terkecil disebut

sarkomer, yang pada kontraksi sarkomerpun ikut memendek dan memanjang

pada waktu relaksasi. Perubahan ini dirumuskan dengan istilah “sliding-filaments mechanism of contraction” yaitu:

pada permulaan kontraksi cakram I mulai menyempit yang selanjutnya

lenyap bila serabut otot tersebut berkontraksi kira-kira 50%. Daerah H

dalam cakram A juga ikut lenyap, sebaliknya panjang cakram A praktis

tidak mengalami perubahan baik pada waktu kontraksi maupun relaksasi.

Hal ini disebabkan karena cakram A hanya memendek sedikit sekali bila

sarkomer berkontraksi. Penebalan cakram Z disebabkan berkumpulnya bahan

pekat yang kuat mengambil zat warna, yang selanjutnya dikenal sebagai “contraction band”. Pendapat lain mengatakan bahwa cantraction band disebabkan oleh crumpling and folding ujung-ujung filament myosin pada cakram Z.

Hipotesa lain mengungkapkan bahwa kontraksi otot skelet terjadi karena folding and coiling

filament aktin, dan bukan secara sliding. Hal ini didasarkan dengan

daerah H yang tetap tampak jelas meskipun otot berkontraksi.

Kontraksi

otot diprakarsai dengan pelepasan ion kalsium dari sarkoplasmik

reticulum. Selanjutnya ion kalsium tersebut merangasang aktivitas

adenosin trifosfat (ATP), yang kemudian terjadi

hidrolisa molekul ATP menjadi ADP dan pelepasan energi. Energi inilah

yang dipakai untuk kontraksi. Ion kalsium yang hanya bekerja sebagai katalisator selanjutnya ditangkap kembali oleh sarkoplasmik reticulum.

Dasar Molekul Kontraksi Otot

Filamen-filamen aktin terdiri dari suatu protein (BM= 43.000) yang berbentuk bola (globular) dan disebut aktin G. Molekul-molekul aktin G ini tersusun seperti untaian mutiara, bersama-sama membentuk suatu filament aktin F (serat), yang membentuk double helix dengan suatu puntiran tiap 36 nm. Alur pilinan ganda ini merupakan struktur dasar dari filamen-filamen aktin.

Protein-protein pengatur tertentu berikatan pada filament-filamen aktin. Protein-protein tersebut adalah tropomiosin (bergelung melingkar satu sama lain), merupakan molekul

protein dengan panjang 40 nm, terletak dalam alur yang terbentuk antara

kedua untaian filamen aktin F. Protein lainnya adalah troponin yang terletap pada kedua ujung tropomiosin. Ada 3 sub unit troponi: troponin I, troponin T, dan troponin C.

Filamen-filamen

myosin, terdiri atas protein myosin (BM= 460.000), dan panjang

molekulnya 150 nm. Dengan menggunakan enzim tripsin molekul-molekul

myosin dapat diuraikan dalam 2 subunit: meromiosin ringan (LMM) yang berbentuk batang dengan panjang 85 nm, dan meromiosin berat (HMM). Meromiosin

berat terdiri atas bagian yang berbentuk batang yang membentang terus

ke dalam bagian LMM, dan struktur globular pada bagian ujungnya yaitu

kepala myosin. Molekul myosin lentur karena kedua sub unit dapat

bergerak antara satu dan lainnya.

Filament-filamen

myosin terdiri atas kumpulan padat molekul-molekul myosin dengan bagian

yang berbentuk gagang terbentang sejajar dengan sumbu panjang filament.

Kepala myosin terletak pada ujung dari molekul ynag bersebrangan dengan

garis M dan dengan memakai mikroskop elektron terlihat membentuk

gambaran seperti jembatan. Polarisasi dari filament-filamen myosin

dengan kepala-kepala menjauhi garis M diyakini sebagai alasan mengapa

proyeksi atau jembatan-jembatan melintang tak terdapat pada bagian

tengah pita H, sehingga terbentuk pita H semu (“daerah kosong” dari Huxley)

Kepala-kepala

myosin tersusun dalam suatu spiral sepanjang filament myosin dengan

jarak 42 nm tiap putaran spiral. Hal ini menghasilkan pembentukan 6

baris kepala myosin pada permukaan filament myosin.

Kejadian-kejadian molekuler selama kontraksi

Fragmen-fragmen

meromiosin berat dapat berikatan dengan salah satu ujungnya pada tempat

tertentu pada filament aktin yang terdapat setiap 36 nm. Hal ini adalah

sama betul dengan preodisitas aktin, dan sekarang diyakini bahwa setiap

kepala myosin selama kontraksi arahnya “miring” berkontak dengan

filament aktin terdekat. Selama kontraksi, filament aktin bergeser lebih

jauh dari pada jarak antara 2 kepala myosin yang berturutan. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut : setelah terikat pada suatu tempat perlekatan pada

filament aktin, setiap kepala myosin “mengangguk” ke arah garis M,

sehingga filament aktin tertarik pada jarak tertentu ke arah garis M.

Segera sesudah itu, kepala myosin dilepaskan dari tempat perlekatan dan

kembali ke posisi semula tegak lurus tehadap fragmen meromiosin yang

berbentuk batang. Pada posisi ini kepala myosin berhubungan dengan

tempat perlekatan berikutnya yang terletak sepanjang filament aktin,

tidak jauh dari tempat tersebut, setelah itu kepala myosin kembali

mengangguk ke arah garis M dan seterusnya. Dengan demikian filament

aktin tertarik selangkah demi selangkah ke arah

garis M. Anggukan-anggukan kepala myosin disebabkan oleh suatu perubahan

kekuatan pengikatan antara kepala dan bagian batang molekul meromiosin

akibat pengikatan pada filament aktin.

ATPase

yang terdapat pada kepala myosin akan memecah ATP sehingga tersedia

energi yang digunakan untuk kontraksi. Sebelum kontraksi otot, suatu

potensial aksi merambat sepanjang sarkolema dan dari sini diteruskan ke

bagian dalam serat melalui tubulus T . Potensial aksi dari tubulus-tubulus T menyebabkan perubahan pada potensial membran dalam sisterna terminal reticulum sarkoplasma dan

ini menyebabkan pelepasan pada ion-ion Ca dari reticulum ke dalam

sarkoplasma seklilingnya (dalam keadaan istirahat sebagian besar Ca

dalam serat terpusat pada sisterna terminal reticulum sarkoplasma).

Ion-ion Ca ini berikatan pada troponin (troponin C) yang mempunyai

afinitas sangat kuat terhadap ion-ion Ca ini. Selama keadaan istirahat,

kompleks troponin (toponin I)-tropomiosin menghambat tempat perlekatan

pada filament aktin untuk kepala-kepala myosin, mungkin secara fisik

menutupi kepala-kepala myosin tersebut. Melalui pengikatan ion-ion Ca

pada molekul troponin, molekul ini diperkirakan berubah bentuk. Dengan

demikian hambatan tempat perlekatan pada filament aktin oleh kompleks

troponin-tropomiosin ditiadakan. Kapala-kepala myosin kemudian dengan

segera secara fisik berhubungan dengan tempat-tempat perlekatan aktin

dimana mencetuskan pergeseran filament-filamen. Kontraksi ini

berlangsung terus selama ion-ion Ca dalam sarkoplasma konsentrasinya

masih cukup tinggi. Akan tetapi dengan memakai pompa Ca aktif di dekat

membrane reticulum sarkoplasma ion-ion Ca terus menerus dan secara aktif

dipompakan ke dalam sisterna longitudinal reticulum

berlangsung kira-kira 20 mili detik, kemudian konsentrasi Ca dalam

sarkoplasma menurun sampai tingkat paling rendah (kurang dari 10 M)

yang terdapat selama keadaan istirahat. Dengan demikian pengikatan

ion-ion Ca pada troponin terhenti, dan kompleks troponin-tropomiosin

kembali menghambat tempat-tempat perlekatan pada filament aktin, jadi

serat ini dipertahankan dalam keadaan istirahat.

M)

yang terdapat selama keadaan istirahat. Dengan demikian pengikatan

ion-ion Ca pada troponin terhenti, dan kompleks troponin-tropomiosin

kembali menghambat tempat-tempat perlekatan pada filament aktin, jadi

serat ini dipertahankan dalam keadaan istirahat.

Kebutuhan

energi untuk transfort aktif ion-ion Ca ke dalam reticulum sarkoplasma

tersedia dari pemecahan ATP, dan karena itu kontraksi dan relaksasi

keduanya membutuhkan ATP. Rangkaian perangsangan/ kontraksi melalui

system tubulus T menerangkan mengapa semua myofibril pada serat otot

diaktivasi secara serentak dan hampir bersamaan dengan merambatnya

potensial aksi pada sarkolema.

Hubungan neuromuscular

Daerah perlekatan antara ujung suatu serat saraf motorik dengan satu serat otot kerangka disebut lempeng akhir motorik (motor end plate).

Dengan memakai impregnasi garam-garam logam, dapat diperlihatkan pada

sajian mikroskop cahaya bahwa ujung satu serat saraf motorik

bercabang-cabang menjadi sejumlah cabang halus yang menuju ke tiap serat

otot. Setiap cabang membentuk suatu penebalan seperti lempengan kecil

yaitu lempeng akhir motoris ini juga dapat terlihat dengan mikroskop

cahaya (seperti juga dengan mikroskop elektron) memakai reaksi

histokimia untuk menentukan adanya enzim asetilkolinesterase, yang

terletak di daerah ini. Terdapat suatu cekungan yang di sebut celah sinaptik primer,

yang di dalamnya terdapat ujung akson. Di bawah setiap celah sinaptik

primer, tampak suatu jajaran cekungan ke dalam serat otot, yang disebut

celah sinaptik sekunder.

Dengan

memakai ME, sel-sel Schwann tampak pada permukaan ujung akson. Akan

tetapi, sel-sel Schwann ini tak ada pada celah sinaptik dimana aksolema

(plasmalema akson) dan sarkolema berbatasan satu sama lainnya (meskipun

melalui suatu lapisan antara dari glikoprotein). Celah sinaptik sekunder

membentuk invaginasi sarkolema dari celah sinaptik primer. Dalam

aksoplasama tampak sejumlah vesikel dengan diameter 50nm.

Vesikel-vesikel ini sesuai dengan vesikel sinaptik pada sinaps-sinaps

biasa. Sarkoplasma mengandung banyak mitokondria dan nucleus tetapi yang

lainnya tidak khas.

Lempeng

akhir motoris dapat dianggap sebagai suatu modifikasi sinaps. Vesikel

sinaptik mengandung asetilkolin yang berfungsi sebagai substansi

transmitter selama penghantaran rangsang saraf dari akson ke sarkolema.

Suatu potensial aksi yang mencapai lempeng akhir menyebabkan pelepasan

asetilkolin dari vesikel ke celah sinaps. Setelah asetilkolin berdifusi

dalam celah sinaps, molekul asetilkolin terikat pada molekul reseptor

pada membrane post synaptic (sarkolema), yang menyebabkan pembentukan

potensial lempeng akhir dan prambatan selanjutnya dari suatu potensial

aksi sepanjang sarkolemma. Asetikolin dihidrolisa dalam beberapa mdet.

oleh asetilkolinesterase yang terletak di membrane post-sinaptik.

Serat-serat otot dan tendon keduanya mengandung bahan akhir sensoris yang kompleks yang disebut gelendong otot (muscle spindle) dan tendon organ. Keduanya dijabarkan pada bagian badan-badan akhir sensoris.

OTOT JANTUNG

Miokardium

(Myocardium) jantung vertebrata tingkat tinggi terdiri dari serabut

otot jantung yang berhubungan satu dengan yang lain membentuk jalinan.

Semula otot jantung dianggap sebagai peralihan antara otot polos dan

otot kerangka. Yang jelas bahwa otot jantung tergolong otot bergaris

melintang yang satuannya disebut “serabut “. Bangun otot jantung dan

otot kerangka tidak sama dalam beberapa asfek. Hubungan otot jantung

melalui discus interkalatus cukup kuat sehingga sulit dilakukan tepsing untuk memperoleh satu serabut secara terpisah. Pada otot kerangka maupun otot polos hal ini masih mungkin dilakukan.

Penelitian

dengan mikroskup cahaya menunjukkan bahwa otot jantung memiliki serabut

yang bercabang, yang berhubungan satu dengan yang lain melalui

ujungnya. Hubungan mana sangat kuat sehingga memberikan asfek sebagai sinsisium,

dan pada endomisium banyak pembuluh darah. Diameter serabut kira-kira

10-14µ pada hewan dewasa dan 5-8µ pada yang baru lahir. Pada keadaan

patologik misalnya hipertropi jantung diameter dapat meningkat sampai

20µ. Panjangnya sulit diukur.

Penelitian

dengan mikroskop elektron, bentuk sinsisium tidak tampak, tetapi

hubungan antara serabut (sel) dapat dipelajari dengan cukup jelas. Pada discus interkalatus terdapat desmosoma, zonula okludens, zonula adherens. Yang terakhir ini sebenarnya tidak membentuk zona secara jelas hanya berupa daerah yang tidak teratur.

Bangun Histologi

Seperti halnya dengan otot polos dan kerangka, otot jantung memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

a) Sarkolema

Keadaannya hampir mirip dengan sarkolema otot kerangka, dinding luarnya mirip membran basal dengan fibril retikuler yang

dapat terus berhubungan dengan tendon (chorda tendinae) atau katup

jantung. Dibagian lain berhubungan langsung dengan endomisium. Sel-sel

yang dijumpai pada otot jantung: serabut otot (miosit), sel endotel, perisit, dan fibroblast

b) Sarkoplasma

Pada

garis besar hampir mirip dengan otot kerangka, hanya saja otot jantung

relative memiliki sarkoplasma lebih banyak, terutama di sekitar inti

yang terletak di tengah. Mitokondria, lipid, lipofuksin dan glikogen

banyak terdapat pada sarkoplasma di sekitar inti. Garis-garis melintang

hampir mirip dengan otot kerangka, meskipun susunan miofilamen tersusun

secara acak. Sistem T cukup jelas pada otot jantung berbentuk invaginasi

tubuler dari plasmalema dan lamina basalis di daerah cakram Z. Sistem T

berperan dalam pertukaran metabolik dan transmisi impuls.

Sarkoplasmik reticulum tidak sesubur pada otot kerangka, beberapa dianataranya berhubungan dengan system T.

c) Inti

Berbeda dengan otot kerangka, pada otot jantung inti terdapat di tengah.

Diskus Interkalatus

Berupa

penebalan di daerah cakram Z, yang sebenarnya adalah daerah hubungan

antara serabut otot jantung. Tebalnya dapat mencapai 0,5µ berbentuk

tangga. Penelitian dengan mikroskup elektron menunjukkan adanya bentuk

mirip desmosoma, zonula okluden, zonula aderen, meskipun yang terakhir

ini bentuknya tidak teratur. Pada desmosoma, miofilamen berakhir pada

lapis protein permukaan serabut (myofilamentous incertion plaques).

Di daerah melintang terdapat pula penyatuan antara selaput luar

berbentuk macula occludens. Bentuk ini nampak pula di daerah memanjang

disebut “fasciae occludentes”. Daerah ini diduga berperan didalam

transmisi impuls dari satu serabut ke serabut yang lain.

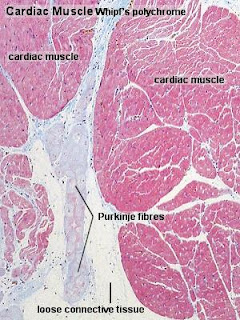

Serabut Purkinje

Pada

jantung selain terdapat otot untuk kontraksi terdapat pula bentuk

modifikasi yang berfungsi sebagai pengatur rangsangan (stimulus) ke

seluruh penjuru jantung, yang dikenal sebagai “serabut purkinje”. Secara

histologik dapat dibedakan dengan otot jantung biasa sebagai berikut:

- Diameter serabut purkinje lebih besar dari otot jantung.

- Miofibril

jauh lebih sedikit dan tersusun di bagian tepi sejajar dan agak

mengulir. Pada batas serabut tampak lebih jelas. Bentuk garis

melintang tidak jelas pada serabut purkinje.

- Inti lebih besar dan pucat. Dalam satu serabut sering terdapat 2 inti berdampingan.

Serabut

purkinje menyusun diri dalam berkas, dengan ruang Ebert-Bellajev

dibagian tepi serabut. Secara elektron mikroskopis struktur discus

interkalatus tidak jelas pada otot jantung biasa, sebab ujungnya

berhubungan dengan otot jantung biasa. Di daerah ini perubahan bentuk

berlangsung secara bertahap.

Daya

regenerasi otot jantung sangat sedikit, jadi persembuhan luka selalu

diikuti dengan terjadinya parut ( scar). Yang perlu dicatat bahwa ada

teori yang mengatakan bahwa sejumlah serabut (sel) otot jantung semenjak

lahir tetap. Pertumbuhan organ jantung sebenarnya hanya panambahan

diameter serta panjang yang dibarengi dengan penambahan endomisium. Jadi

jumlah serabut tidak bertambah. Keadaan serupa terjadi pada kasus

hipertropi jantung yang bersifat patologik.

Ekstrak jantung embrio diduga dapat menaikkan daya regenerasi otot jantung yang rusak karena trauma.

DAFTAR PUSTAKA

Dellmann, H.D. dan E.M. Brown (1989). Buku teks Histologi Veteriner I. 3rd Ed. Penerjemah Jan Tambayong. Buku Kedokteran, EGC. Jakarta.

Genneser, F. (1994). Buku teks Histologi. Jilid I. Binapura Aksara. Jakarta.

Mariano (1986). Atlas of Human Histology. 5th Ed. Department of Anatomy, University of Alabama.

Slomianka, L (2006). Blue Histology-Muscle. School of Anatomy and Human Biology-University of Western Australia

Subowo. (2002). Histologi Umum. 1st Ed. Bumi Aksara. Jakarta.